Jesucristo, Alex Murphy y Doug Quaid.

Jesucristo, Alex Murphy y Doug Quaid.

Vivimos en un mundo de redención, en un mundo de Pascuas. Algo de eso puede percibirse en el cine de James Cameron y, por extensión, en la furibunda producción de series y películas de humanos/androides, de humanoides. Hay en el aire una sensación: la percepción de que lo humano no alcanza. Sensación en muchos casos disfrazada de esperanza, pero que en el fondo no deja de ser una profunda crisis y decepción de lo humano. La humanidad de una persona pasó a asimilarse con el cuerpo (los relatores de deportes hablan de “la pelota golpeó de lleno en su humanidad). Cameron descree de la autosuficiencia del ser humano y genera avatares en todo su cine. El héroe de Avatar es un paralítico, un Homo Sapiens que perdió su erección, su funcionalidad vertical. El nuevo cine épico, por su parte, busca una redención del ser humano más allá de la humanidad. En este sentido, y a contracorriente de lo que gran parte de la crítica entiende como meros artefactos narrativos, varias de las series de tv (que nunca van a ser una película, no van a tener ese componente cinematográfico, ese tercer sentido del cine, sencillamente porque son series de tv), expresan al humano en su conflicto con una coyuntura deshumanizante y caída, adánica, desde el terror y la duda más humana. Personajes en permanente crisis, en una fragmentación dolorosa de su identidad, y en la incansable reconstrucción de lo que consideran que una vez fueron, aunque ese recuerdo sea una entelequia, un espejismo desde donde tomar fuerzas o traicionarse definitivamente.

Mi amigo Pol me no hace mucho me dio una consigna para un estudio que estaba realizando: En 1974, Robert Nozik publicó un experimento mental que consistía en imaginar la posibilidad de conectarnos a una máquina que le permitiera a nuestro pensamiento creer que vive la vida que siempre imagino como la mejor posible. Es decir que, conectado a esta máquina, tendrías la experiencia sensoperceptiva de «felicidad constante» según lo que signifique para tus propios parámetros «ser feliz». Una vez tomada la decisión, conscientemente olvidarías que la tomaste y simplemente vivirías para siempre la vida que soñaste. Si tuvieses la posibilidad de tomar esta decisión, ¿te conectarías a la máquina de las experiencias? Te pido que respondas por SI o No. Si querés hacer un comentario o reflexión sobre tu elección, serán bienvenidos. Mi respuesta fue la siguiente: No, no me conectaría por nada del mundo. No la considero una elección posible. Hay un cuento de ciencia ficción que cita Slavoj Zizeken su Mirando al sesgo y una película, Seconds (1966) de John Frankenheimer, que narran una peripecia similar. En los dos casos las consecuencias son funestas. Pero mi elección no radica en el mal resultado de la experiencia sino en una postura preliminar. La única elección que haría sería la del no alumbramiento, la del no afloramiento de mi conciencia a la realidad, pero como es acto sucedido (y ya acaecido, fatal, irrevocable, indefectible) tampoco puedo optar por ella, porque ya despierto no hay vuelta atrás. La violencia de nacer. Toda una vida para desactivar los cables de esa bomba. Desactivar la voluntad, los trasiegos, la fatalidad ontológica de ser uno mismo y no poder ser otro, la lucha contra ese inquebrantable fatalismo. Prefiero intentar ser otro a partir de mí mismo. Creo que en eso radica la ilusión de la aventura, el cine, la literatura, la posibilidad breve e intermitente de poner nuestra identidad en fuga. Ese túnel ciego.

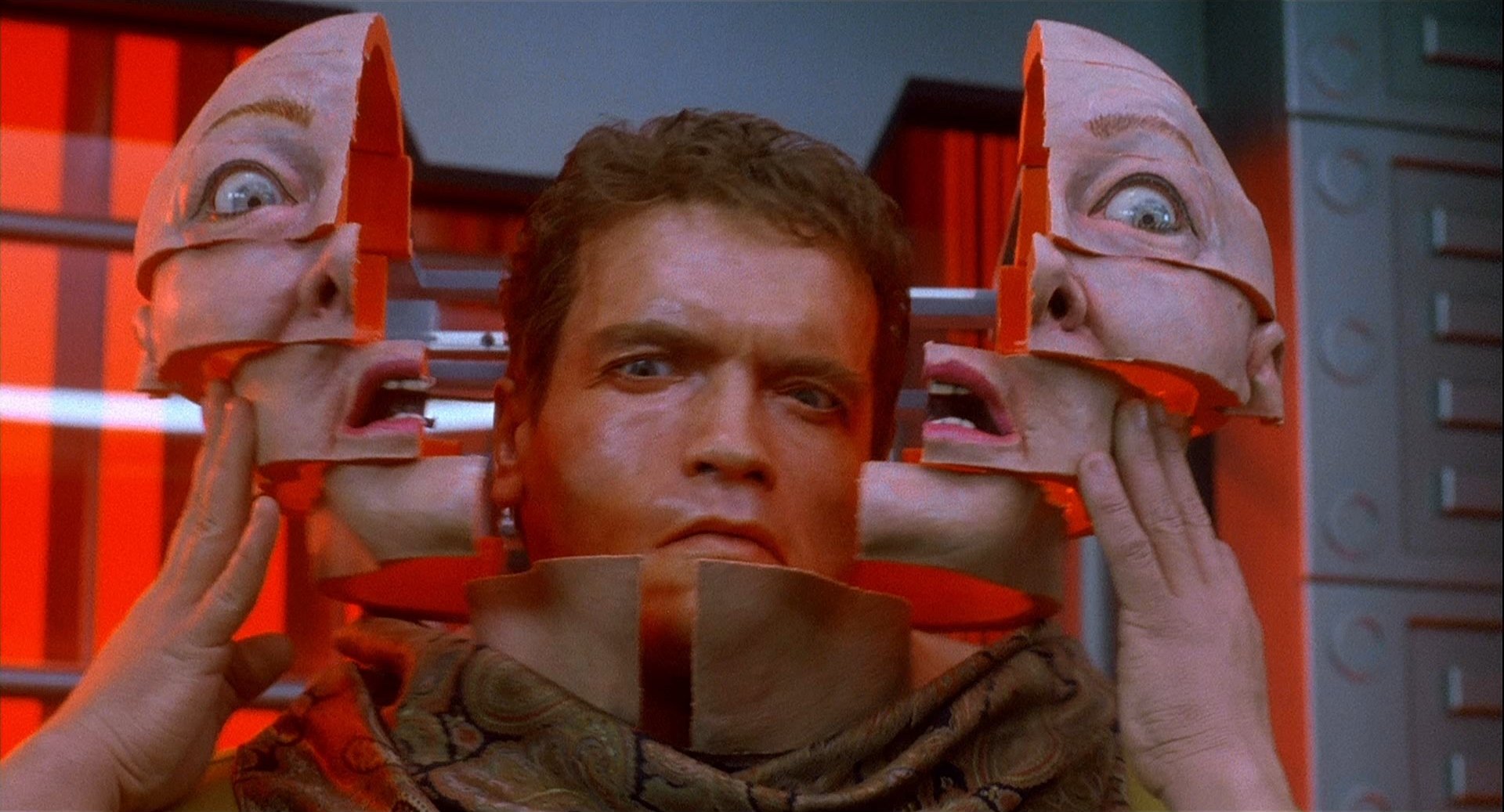

El impacto que provoco en mí El vengador del futuro (1990) todavía tiene secuelas y esquirlas que aparecen de tanto en tanto. La intuición de lo humano en acción. El riesgo del libre albedrío predeterminado. Al personaje le es dada su identidad que no forjó, no tiene el recorrido de esa identidad y, por lo tanto, se puede descubrir en ella, en una coyuntura que su otro anterior, el original, no vivió. La oportunidad de ser un hombre común que quiere escapar aunque sea por un rato del asedio idiotizante de un capitalismo mecánico.

La pasión, la locura y el arte. El acceso a un estadio por la ruptura del hábito tiene la coartada perfecta en el ímpetu esquizoide de refutar la propia identidad, en la elaboración paranoide de un otro conspirativo, que finalmente termina siendo el propio sujeto: no existe otro gran otro sino (que no sea) uno mismo. Mientras la locura amenace a la pasión, ésta tendrá combustible para extender su ráfaga, porque no hay tregua menos duradera que la que media en la lucha con uno mismo. Doug Quaid se descubre como el objeto que detesta y el asco pasional le infunde la voluntad de ser otro, devenir. La libertad, la oxigenación de la atmósfera vital del planeta Marte, se cumple en la superación de una culpa asignada que se acerca al complejo concepto del pecado cristiano. Pero el furor de Verhoeven es de un cataclismo helénico. Quisiera soñar en mis sueños una aventura de Verhoeven, porque la encuentro la aventura definitiva, la renuncia dolorosa a la propia identidad, el forcejeo paranoide con el cambio ignoto, el tremebundo acto de fe y la furiosa voluntad de aferrarse a una estólida creencia: puedo forjarme a mí mismo, aún en un entorno que me prediseña.

Alex Murphy (Robocop, 1987) no es responsable ni partícipe en su devenir kafkiano, en su conversión en un ruidoso, metálico y eficiente guardián de la ley. Murphy se despertó en una complexión de hojalata, no tuvo opción, como ninguno de nosotros la tuvo. Murphy es un caído, no un erigido. La genialidad de Verhoeven radica en esa confusión entre la sublimación y la degradación. Entre la carne corrupta y condenable y el diseño programado de la tecnología táctica y estratégica. Murphy lucha contra esa táctica, contra el diseño de la batalla programada. Se despertó siendo un escarabajo de lata con residuos del peor veneno contestatario: “yo soy otro, no sé quién, pero soy otro”. Y Murphy tiene la arcada ontológica, la nausea de sentir que no es “eso”. Y asimismo tiene culpa, remordimiento. Murphy es un héroe magnífico, un condenado artista del trapecio, que no solamente se disputa con la máquina, sino consigo mismo. Murphy y Doug Quaid son personajes atrapados en sí mismos, por un despertar, porque despertaron en una conciencia trágica. Su camino a enfrentarse con esa conversión involuntaria, con un pecado no cometido, los lleva a la miserabilidad, a la violencia, a la cloaca de mirarse al espejo como no podemos, son otros buscando de reojo lo que eran, y lo que eran no era tan bueno.

Seconds es una película que también detona en un centro esquizoide porque, como El vengador del futuro, consigna el despertar de la conciencia, de resurrecciones indeseadas, de un nacimiento tan cruel como poder desear otra vida, otra que aquella que indefectiblemente nos es dada. Cuando miro en una Catedral la cruz de Cristo, pienso en aquella sentencia que dictamina que la tragedia es comedia más tiempo. Los cristianos llevan ese dictamen en el pecho. Se santiguan, se persignan, hacen “el signo de la cruz” y celebran en esa genuflexión el signo icónico de un aparato de tortura. Lo diseñan en el gesto preciso que toca frente, vientre y ambos costados del pecho. Se llevan al cuerpo el diseño de uno de los aparatos de tortura más crueles que el hombre pudo pergeñar, y los sostienen en un rosario de hebras. Ese Cristo que construye Scorsese, director cristiano y a veces soso y melifluo, contagiado por su compadre Spielberg, pero furibundo otras veces; ese Cristo que yace en ese aparato de tortura, y se pudre, es carne, carne que se pudre, mientras los cuervos lo sobrevuelan. Cristo es una conciencia que se despertó, también, dos veces. Como Murphy, como Doug Quaid. Hay algo terrible en el despertar abrupto de las conciencias, en el despertar para morir, ese desgarramiento del ser, y no hay arte más terrible para su escenificación y sugestión que el arte cinematográfico. El cine nos muestra el arribo incesante de la muerte, por eso interpela (constantemente) a la vida. Ese Jesucristo que al levantarse, y regresar a la conciencia, nos niega el cuerpo y nos profesa el símbolo. Retira, a los tres días, el cuerpo pustulento y masacrado para elevarse al ideal al punto de extender la cruz fáctica de la tortura al tiempo inverosímil de la esperanza. Una cruz de hojalata. Pero ¿qué Cristo es el que renace? ¿Quién fue que despertó? ¿Qué conciencia naciente se abrió al entendimiento y tal vez a la traición de la conciencia original? Nadie se despierta dos veces de la misma manera. Menos aún si en ese sueño medió la muerte. ¿Quiénes somos a cuando despertamos a fin de cuentas? Cuando tenemos la oportunidad de la noche, la coartada de un receso, el reset de la conciencia, para abrir los ojos y buscar una (nueva) forma de estar en el mundo. Eso se pregunta Verhoeven, y por eso nos hace renacer.

Somos, finalmente, personajes pirandellianos que para poder nacer debemos morir las veces que sea necesario. Y, al despertar, reconocernos en la diferencia para poder reunir el coraje de traicionarnos. Como seres de hábito que somos, le tememos por naturaleza al cambio, le tememos por memoria genética, le tememos por herencia, auto conservación, ascendencia, sangre de la sangre que desciende hasta nosotros por grietas de lacas y placas genealógicas. Pero en la genealogía arborífica, botánica, de nuestra identidad (para Cronenberg, para Verhoeven, para Lynch, para Carpenter, para Hitchcock) somos siempre el otro. Somos siempre aquel que todavía no somos, aquel que no nos permitimos ser. Ese otro, cinematográfico, odioso, álter, geminiano, que no nos atrevemos a ser. Y en el hábito que nos sostiene, idealizamos su aventura, su periplo errático,hasta que el otro, en un verdadero avatar, inevitablemente, toca nuestra puerta. Y no hay aldaba que resuene, no hay sonido nocturno ni ruido de pasos; lo más probable es que se presente en la forma de una decisión acumulada, un sedimento de costra, que es tiempo de remover. El cotidiano es tan estúpido como nosotros nos encarguemos de hacerlo.

Somos, finalmente, personajes pirandellianos que para poder nacer debemos morir las veces que sea necesario. Y, al despertar, reconocernos en la diferencia para poder reunir el coraje de traicionarnos. Como seres de hábito que somos, le tememos por naturaleza al cambio, le tememos por memoria genética, le tememos por herencia, auto conservación, ascendencia, sangre de la sangre que desciende hasta nosotros por grietas de lacas y placas genealógicas. Pero en la genealogía arborífica, botánica, de nuestra identidad (para Cronenberg, para Verhoeven, para Lynch, para Carpenter, para Hitchcock) somos siempre el otro. Somos siempre aquel que todavía no somos, aquel que no nos permitimos ser. Ese otro, cinematográfico, odioso, álter, geminiano, que no nos atrevemos a ser. Y en el hábito que nos sostiene, idealizamos su aventura, su periplo errático,hasta que el otro, en un verdadero avatar, inevitablemente, toca nuestra puerta. Y no hay aldaba que resuene, no hay sonido nocturno ni ruido de pasos; lo más probable es que se presente en la forma de una decisión acumulada, un sedimento de costra, que es tiempo de remover. El cotidiano es tan estúpido como nosotros nos encarguemos de hacerlo.

Si te gustó esta nota podés invitarnos un cafecito por acá:

Excelente texto, Emiliano. Leyéndolo, fui el otro, fui vos- me sentí identificadísimo con lo que escribís.

Un abrazo!

Bueno, muchas gracias Nicolás. De un espectador de cine a otro, la identificación emocional siempre es lo más gratificante; en sí, creo que es por lo cual seguimos yendo al cine. Abrazo che!

Hola, gran texto. Solo una aclaración, al principio dice John Cameron, en lugar de James Cameron…

Gracias por la mención del error, Santi, ahora lo corregimos.