Lo atractivo de David Fincher es que a pesar de ser un realizador nacido en el seno de Hollywood -sus primeros trabajos se dieron en los tanques de acción Guerra de las galaxias e Indiana Jones– parece estar siempre buscando dejar su sello, su marca de autor. Comenzó con el pie izquierdo con la hoy lejana Alien 3 (1992), en la que tuvo que lidiar con problemas técnicos, cambios de guión constantes y un rodaje caótico. El resultado fue una película despareja con algunos momentos interesantes, pero que no logra convencer en su conjunto. Una decepción tanto para los fans de la saga como para el espectador casual que se termina perdiendo entre alegorías cristianas y puntos de giro innecesarios.

Lo atractivo de David Fincher es que a pesar de ser un realizador nacido en el seno de Hollywood -sus primeros trabajos se dieron en los tanques de acción Guerra de las galaxias e Indiana Jones– parece estar siempre buscando dejar su sello, su marca de autor. Comenzó con el pie izquierdo con la hoy lejana Alien 3 (1992), en la que tuvo que lidiar con problemas técnicos, cambios de guión constantes y un rodaje caótico. El resultado fue una película despareja con algunos momentos interesantes, pero que no logra convencer en su conjunto. Una decepción tanto para los fans de la saga como para el espectador casual que se termina perdiendo entre alegorías cristianas y puntos de giro innecesarios.

La reivindicación no tardaría en llegar de la mano de Pecados capitales (1995), aquel thriller psicológico con todos los clichés que abundan en este tipo de películas -asesino psicópata culto e inteligente, policías obsesionados- pero con algunos agregados atrayentes, como la iconografía religiosa, las constantes referencias literarias, una fotografía exquisita y un final sorpresivo, recursos narrativos más que interesantes que hacen de esta una película de culto. Fue encantador ver como alguien dentro de Hollywood se animaba a esquivar el happy-ending cuasi obligatorio y rompía los esquemas con un clímax excepcional coronado por un desenlace inesperado y brutal. Además, Pecados capitales cuenta con un Kevin Spacey pletórico que compone un antagonista exquisito, de esos que hacen que el espectador sienta una extraña empatía hacia ellos a pesar de tratarse de un serial killer con aires mesiánicos.

Dos años después se estrena The Game (1997) un intento de emular a Alfred Hitchcock. El plot de la película es cuanto menos interesante, y más aun cuando los protagonistas son Michael Douglas y Sean Penn. El problema se presenta cuando las sorpresivas situaciones que ofrece el juego mortal al que someten al personaje encarnado por Douglas pierden su efecto a medida que pasan los minutos. Como Hitchcock le explica a Truffaut en su libro de entrevistas, El cine según Hitchcock, el suspense no consiste en que el espectador observe una escena en la que dos personajes hablan de cosas banales y de repente explota una bomba, sino que se produce cuando el espectador sabe que bajo la mesa hay una bomba que está a punto de estallar y la misma conversación que antes era anodina y aburrida, de repente, se vuelve fundamental porque el público participa de la escena. Hitchcock hablaba de lo importante que es la distribución de la información, lo que saben protagonista, espectador y guionista. Sin embargo, en The Game Fincher solo acumula puntos de giro y abusa del factor sorpresa hasta lograr que pierdan su efecto. Y la obstinación por el efecto sorpresa es una constante en la primer mitad de la carrera del director –Pecados capitales, El club de la pelea, The game– artilugio del que prescindirá en sus últimas películas.

Antes de Chuck Pahlaniuk, la literatura ya tenía antecedentes con nombres de peso en la incursión a la temática del doble: Stevenson la aborda en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Borges se ocupa de ella en varios de sus cuentos, Vladimir Nabokov hace lo propio en su novela Desesperación, y Dostoyevski narra en El doble la historia de un burócrata, un hombre gris quien sufre el desdoblamiento de su personalidad tras un incidente con su jefe y a partir de allí se enfrasca en una batalla interna que lo enfrenta con su contrapartida excéntrica y desatada, el sosías imaginario que se anima a todo lo no se atreve el real. ¿Les suena?

El club de la pelea (1999) -adaptación de la novela homónima de Palahniuk- rápidamente se convirtió en la película más emblemática del director, la que lo transformó en el enfant terrible posmoderno que se atrevió a rodar una película “políticamente incorrecta”, llena de violencia estilizada, anarquía ligth y un mensaje pseduo-existencialista, bancada por un estudio como la Fox. A diferencia de los ejemplos antes nombrados, El club de la pelea -tanto el libro como la película- juega con la sorpresa al momento de develar la doble personalidad del protagonista, con la clara intención de asombrar al espectador con un punto de giro que resignifique todo lo visto hasta ese momento, y así darle un final inesperado a una película que es puro impacto visual, con una estética rupturista más cercana a un videoclip apocalíptico que a una película clásica. El club de la pelea es el máximo ejemplo del cine singular y excesivo de David Fincher; así y todo, al escapar brevemente de la narración clásica con algunos artilugios interesantes (cambios de ritmo en el montaje, cámaras que se cuelan por lugares imposibles, y un protagonista que rompe la cuarta pared) Fincher llama la atención de gran parte del público gracias a su nihilismo matizado con una estética extravagante, a las calificaciones negativas de los críticos y a un Edward Norton capaz de revivir cualquier muerto.

La habitación del pánico (2002) es una apuesta segura después de una película como El club de la pelea. Todas las piezas están dispuestas de manera que el espectador pueda comprender desde el principio lo que sucede, exponiendo el núcleo de la narración claramente y haciéndolo participe, lo que genera verdadero suspenso y le da un clima de tensión constante al relato. A pesar de que el director no logra escapar a la tentación de guardarse una sorpresita para el tercer acto, y de que no arriesga demasiado narrativa ni estéticamente, La habitación del pánico es una pieza de género contundente, con un ritmo interesante que atrapa y por momentos perturba gracias al bien logrado suspenso.

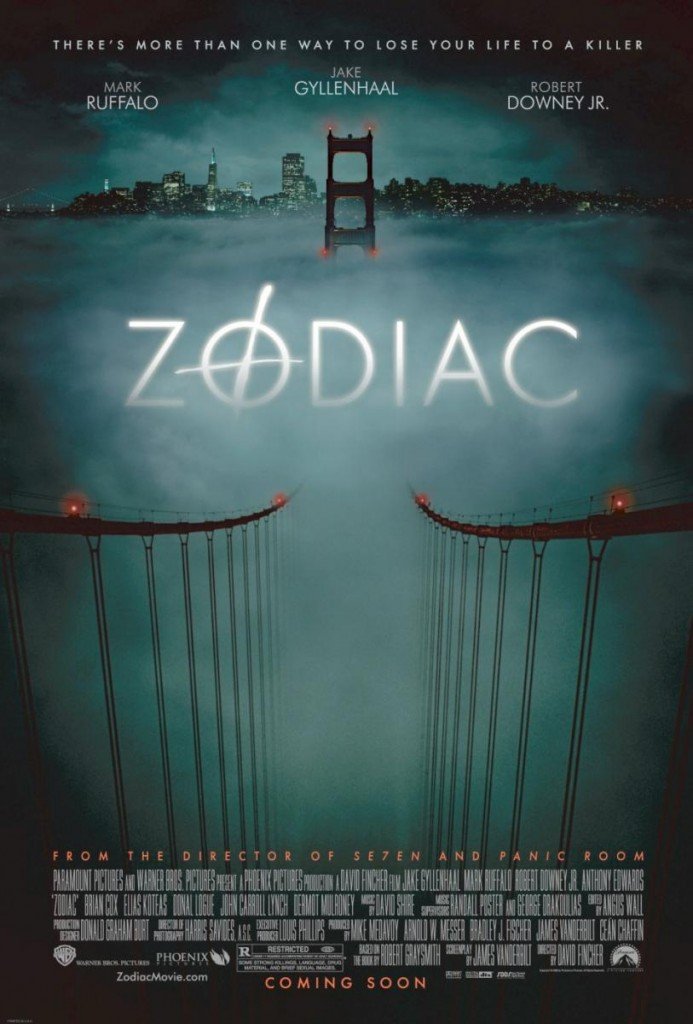

Zodíaco (2007) sigue siendo la cúspide de su filmografía. Es como si con El club de la pelea el propio Fincher se hubiera empachado de la estética cool de videoclip o las puestas de cámara extravagantes y, asqueado, decidiera que esta sería su última y excesiva joda de adolescente rebelde, dando paso a puestas de cámara/escena más sobrias. Zodíaco es una película clásica, un relato de género basado en una historia real, con personajes profundos perfectamente construidos y una narrativa que hace constante eje en el paso del tiempo. Fincher nos cuenta la historia de una obsesión –el asesino conocido como Zodíaco– que mina profundamente la vida de un grupo de personajes (un detective, un periodista y un dibujante), quienes solo parecen existir para encontrar a ese psicópata, perdiéndose en un laberinto de obsesiones enfermizas y frustraciones que terminan contagiando al espectador, acompañante de los protagonistas durante décadas de incansables búsquedas y fracasos. Zodíaco es sin duda el mayor logro en la carrera como director de David Fincher, una película en la que no descuida los aspectos estéticos-técnicos en los que antes hacía excesivo hincapié, pero relega un poco de espectacularidad para centrarse en desarrollar personajes dotados de psicologías verosímiles y complejas, y llevar adelante una historia clásica y atrapante.

Zodíaco (2007) sigue siendo la cúspide de su filmografía. Es como si con El club de la pelea el propio Fincher se hubiera empachado de la estética cool de videoclip o las puestas de cámara extravagantes y, asqueado, decidiera que esta sería su última y excesiva joda de adolescente rebelde, dando paso a puestas de cámara/escena más sobrias. Zodíaco es una película clásica, un relato de género basado en una historia real, con personajes profundos perfectamente construidos y una narrativa que hace constante eje en el paso del tiempo. Fincher nos cuenta la historia de una obsesión –el asesino conocido como Zodíaco– que mina profundamente la vida de un grupo de personajes (un detective, un periodista y un dibujante), quienes solo parecen existir para encontrar a ese psicópata, perdiéndose en un laberinto de obsesiones enfermizas y frustraciones que terminan contagiando al espectador, acompañante de los protagonistas durante décadas de incansables búsquedas y fracasos. Zodíaco es sin duda el mayor logro en la carrera como director de David Fincher, una película en la que no descuida los aspectos estéticos-técnicos en los que antes hacía excesivo hincapié, pero relega un poco de espectacularidad para centrarse en desarrollar personajes dotados de psicologías verosímiles y complejas, y llevar adelante una historia clásica y atrapante.

Excesivo como en todos los aspectos de su carrera cinematográfica, Fincher es capaz de realizar una obra maestra como Zodíaco y dirigir de inmediato una película sin alma, el bodrio de dos horas con cuarenta y cinco minutos llamado El curioso caso de Benjamin Button (2008). En los últimos años, alejado definitivamente de la extravagancia visual y los excesos técnicos de sus comienzos, firmó dos obras interesantes –Red social (2010) y La chica del dragón tatuado (2011)- que dan muestras de su renovado interés por narrar buenos relatos con personajes fuertes que los lleven adelante antes que poner historias al servicio de la estilización solo para demostrar su pericia técnica y lo cool que puede ser cuando se lo propone.

Aquí puede leerse la crítica de Marcos Vieytes de Perdida, la última película de David Fincher.

Si te gustó esta nota podés invitarnos un cafecito por acá:

Muy buena critica. Yo iba hacer el mismo articulo para mi blog me ganaste de mano jejej. Coincido en casi todo. Zodiaco esta en mi top ten personal de todos los tiempos. Saludos.