Primera interpretación del título del documental: literal, la orden que da un militar ante una pila de libros considerados subversivos. Son los fondos del lugar de reinado de Menéndez, es Córdoba, es 1976 y es el militar que avanza con la antorcha para cumplir la orden.

Segunda interpretación del título: en el habla coloquial, especialmente en la jerga policial, refiere al acto de matar al otro. Disparar, en este caso, a una multitud, que queda habilitada en el uso del plural.

Tercera interpretación del título: el acto de encender fogatas, de prender maderas y papeles. Eso que arde en las esquinas de Córdoba entre los años finales de la década del 60 y los comienzos de la del 70 y que, al uso de la época, se definen como barricadas.

Quémenlos es un imperativo, una orden, una puesta en acción en cualquiera de esas interpretaciones. Una continuidad que el documental recupera con la constancia cíclica de los tiempos. Las acciones como repetición continua, una apuesta por la indiferenciación epocal (ayuda la imagen en blanco y negro, la aparición de personajes y cronistas que se repiten, los lugares de la ciudad sobre los que se vuelven a desarrollar conflictos). Una circulación que se define en varios pasos. El primero es la salida a la calle de estudiantes y trabajadores. El reclamo particular se vuelve secundario: puede ser la imposición de un examen de ingreso a la facultad o el encarcelamiento de un líder sindical. Las consignas vuelven una y otra vez (“Patria sí, colonia no”; “Se va a acabar la burocracia sindical”; “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”). El segundo paso es la aparición de las fuerzas policiales “para restaurar el orden”. El eufemismo implica cercar a los manifestantes, reprimirlos usando gases lacrimógenos, dispersarlos, perseguirlos, cazarlos cuando están en grupos reducidos. El tercer paso es la detención de parte de los manifestantes: ponerlos contra las paredes, subirlos a los antiguos celulares. Efectuar el traslado (las palabras nunca son inocentes, como las acciones). La circulación se detiene allí: no hay imágenes en comisarías (¿espacio vedado para las cámaras?) ni de la liberación de los detenidos. Todo es un eterno volver a empezar. Un ciclo que se repite en el que unos y otros establecen una guerra de posiciones que acaba siempre de la misma manera.

Desarmar la cronología estricta rompe la relación de causa y efecto. El dislocamiento temporal que se trama en Quémenlos lo anula, lo circunscribe al interior de cada secuencia, de cada hecho puntual, y refuerza el sentido repetitivo. Allí la causa es siempre la protesta y el efecto, la represión. Una escena que se juega en un territorio en el que los actores son estudiantes y obreros por un lado y policías y militares por el otro. La fuerza represiva se constituye en la representación de la totalidad del Estado, su único rasgo distintivo: una instancia en la que el diálogo ha sido suprimido y lo reemplaza la imposición violenta y autoritaria. Las imágenes se vuelven transparentes: si la lucha implica una vitalidad y una decisión de rebelarse ante ese poder autoritario, las imágenes que cierran cada secuencia se perciben como la representación de la derrota, aunque más no sea parcial. Manifestantes en fila de frente a la pared –de espaldas a la cámara que los filma, como si allí hubiera una violación más de la vulnerabilidad en la que se encuentran-, con las piernas separadas o con los brazos detrás de la nuca, subiendo a micros o celulares que los trasladarán al lugar donde permanecerán detenidos (para después salir y volver a comenzar el circuito).

Si el abandono de la línea temporal definida implica saltos hacia adelante y hacia atrás, todo parece comprimirse en el núcleo esencial que presenta Quémenlos: los días del Cordobazo. Jaime amplía el rango de la mirada que suele plantearse en cada evocación del hecho, para asentarse en una minuciosidad que no teme a la saturación ni a la repetición (sino que más bien las usa como efecto). Lo que se advierte es la evolución del conflicto desde el inicio del paro, a partir de una escalada creciente de violencia. Dejando en claro que los manifestantes asumen posiciones de ocupación (más cercano a una estrategia de defensa) y que las fuerzas policiales y militares avanzan, reconstruye la escena como una guerra en pequeña escala. No es una ciudad tomada ni sitiada, en tanto nunca aparecen bajo el control de los obreros. Los objetos funcionan como obstáculos, el fuego como respuesta: la focalización dispersa hace vislumbrar el caos (hay una toma desde un edificio en la que se ven las columnas de humo multiplicadas por la ciudad), el avance de las tropas entrando en la ciudad, avanzando en línea, repone no solo el orden sino una idea del orden. El paisaje después de esa batalla parece efectivamente, el de una ciudad en guerra, donde las calles dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Sin embargo, la postal que sobrevive es otra: es esa sombra que se advierte como una ciudad continuamente militarizada.

Dos referencias aparecen para trazar relaciones a partir de Quémenlos. Una es Patricio Guzmán, particularmente con las formas que asume su último documental, Mi país imaginario. Allí Guzmán retrata los levantamientos en Chile del año 2019, las multitudes en la calle, la represión y una guerra de posiciones de características similares a las de Córdoba. El resultado que muestran ambos no es el mismo: pero la lucha sigue siendo la misma, el escenario sigue siendo la calle, allí donde se dirimen las disputas. El otro modelo referencial es Sergei Loznitsa. En primer lugar, por el trabajo limitado a imágenes ajenas, producidas en el momento preciso de los hechos narrados (como ocurría en Funeral de estado o El juicio); en segundo lugar, porque esas imágenes (como ocurría en Maidan) trabajan sobre la urgencia y el registro de lo imprevisto. Las diferencias no son menores: mientras Loznitsa trabaja en las dos primeras mencionadas a partir de registros oficiales que revelan una visión ideológicamente unificada, Jaime utiliza una multiplicidad de fragmentos originalmente televisivos (registros del Canal 10 de Córdoba y de Canal 13 de Buenos Aires) a los que pone en relación. Desde el montaje, entonces, se despega de cualquier atisbo de univocidad. El registro de las dos partes le permite romper esa limitación y establecer un punto de vista siempre cercano a los manifestantes. Pero también, implícitamente, en la voz de los cronistas y las posiciones de las cámaras (y por qué no, en los momentos en los que se advierte la continuidad de la vida cotidiana en los alrededores) registrar la postura de los medios y la indiferencia de una parte de la sociedad ante el conflicto.

La elusión de lo discursivo –tanto hacia el interior de las imágenes como en la construcción que realiza Jaime a partir de ellas- puede generar que se transmita una sensación de aridez. Un distanciamiento que refuerza la centralidad de las imágenes, aunque lo haga a costa de reducir las referencias a lo mínimo. El trabajo de reconstrucción de la banda sonora reemplaza lo discursivo por las consignas, la construcción elaborada por la síntesis rimada en la forma de cántico popular. Del otro lado no hay palabras: no las pronuncian policías ni militares, reducidos a la gestualidad y la acción. De esta manera, Quémenlos se propone como una batalla que trasciende lo físico y se instala en la dialéctica entre la palabra y la acción que quiere suprimirla. El silencio es la constatación del triunfo parcial de la fuerza, tanto como el preanuncio de la continuidad de la lucha. Quémenlos cuenta la historia ocurrida hace 55 años con la certeza de su reflejo en el presente, tanto como perspectiva del territorio de lucha de la clase trabajadora como de la persistencia de las armas que quieren derrotarla.

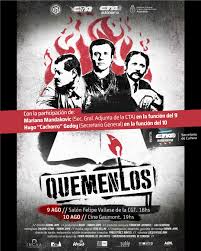

Quémenlos (Argentina, 2023). Guion y dirección: Adrián Jaime. Edición: Adrián Jaime, Emiliano Serra. Duración: 120 minutos.

Si te gustó esta nota podés invitarnos un cafecito por acá: